Vererbtes Verhalten oder wie Gene den Alltag unserer Hunde beeinflussen!

Das Thema Genetik und Verhalten gehört zu den spannendsten und gleichzeitig schwierigsten Themen, die man aus Sicht der Genetik kennt. Gerade im Zusammenhang zwischen komplexem Verhalten und genetisch erfassbaren Grundlagen ist bisher wenig wissenschaftlich belegbar oder gar über einen Test zu erfassen. Dr. rer. nat. Christoph Beitzinger gibt uns einen Einblick in die Zusammenhänge zwischen Genetik und Verhalten, die man bei objektiver Betrachtung tagtäglich erkennen kann.

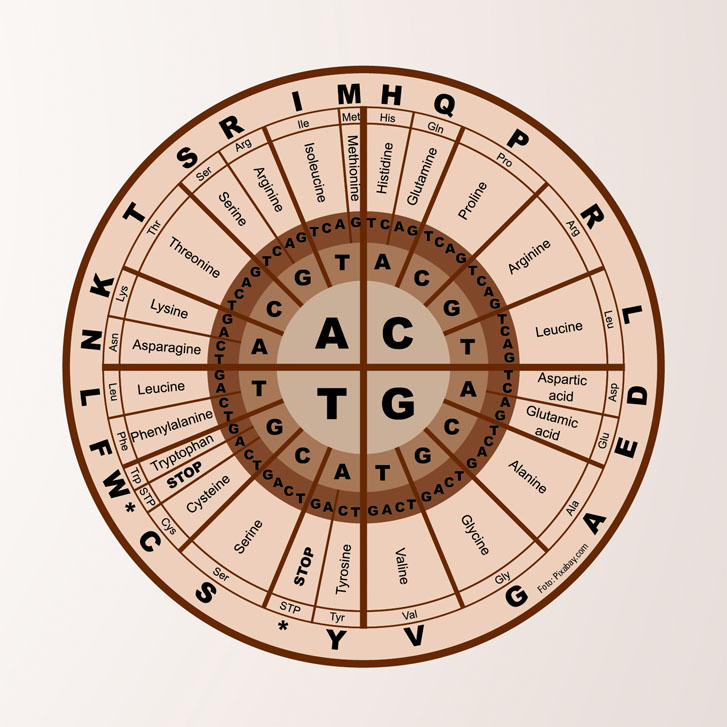

Bezieht man sich auf die genetischen Grundlagen, so werden Merkmale nach festen Regeln vererbt. Sowohl Vater als auch Mutter des Tieres tragen somit zu jedem Merkmal einen Teil bei. Diese Zusammenhänge erklären sich meist über die Mendel’sche Vererbungslehre und können über einfache dominant-rezessive Erbgänge beschrieben werden. Nahezu alle genetisch überprüfbaren Krankheiten und äußeren Merkmale folgen diesen einfachen Regeln der Vererbung. Da sich jedoch selbst einfaches Verhalten aus einer Vielzahl an einzelnen Merkmalen zusammensetzt, muss man von komplexen Vererbungsmustern und polygenen Erbgängen ausgehen, welche über einen einzelnen Test, zumindest nach heutigem Wissensstand, nur sehr schwer erfassbar sind.

Das Verhalten baut sich aus drei Grundpfeilern auf. Zunächst besitzt jedes Tier eine körperliche und somit genetisch bedingte Grundausstattung. Als zweite Ebene kommen erlernte Verhaltensweisen dazu. Schließlich spielen die Situation, in der ein Tier ein bestimmtes Verhalten zeigt, sowie dessen Motivation beziehungsweise Emotion eine entscheidende Rolle.

Aufbau von Gehirn und Körper beeinflusst Verhalten

Hier beeinflusst also die Genetik den Grundaufbau des Tieres, welcher direkt ein Verhalten ermöglicht, ob dieses gezeigt wird, ist dann von weiteren Faktoren abhängig.

Lernen und Erfahrungen spielen eine große Rolle

Der indirekte Einfluss der Genetik ist hier über die grundsätzliche Fähigkeit der Zeitwahrnehmung, der Kommunikation mit dem Menschen oder auch die Fähigkeit des Lernens gegeben.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.comOb ein Verhalten gezeigt wird, hängt dann in letzter Linie immer auch von der aktuellen Situation und der Motivation des Tieres ab. Auch diese Bereiche sind weitestgehend von der Genetik unabhängig. Als Beispiel möchte ich das Vorführen eines erlernten Tricks nennen. Hier muss die Situation stimmen. Der Hund muss aufmerksam sein, um die Aufforderung zum Trick wahrzunehmen, gleichzeitig darf keine Ablenkung von außen die Konzentration des Hundes stören. Schließlich ist das Leckerli, welches oft im Anschluss an den Trick gegeben wird, eine Motivation, welche dann dieses Verhalten mit auslöst.

Hier ist der Zusammenhang zwischen Genetik und Verhalten schwieriger zu erkennen. Grundsätzlich beeinflussen jedoch Hormone und deren Konzentration, die wiederum genetisch bedingt sein kann, die Gemütslage des Tieres, welche ein Verhalten ermöglicht.

Verhalten kann gerade beim Hund auch auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Dabei spielen die Herkunft und Evolution des Hundes eine wichtige Rolle. Rassehunde, wie wir sie heute kennen, sind entwicklungsgeschichtlich gesehen sehr jung. Die Aufspaltung in das moderne Rassensystem mit seinen strikten Standards ist erst ca. 250 Jahre alt. Der Mensch ist schon lange maßgeblich an der Entwicklung des Hundes beteiligt, indem eine enge Bindung zwischen Mensch und Hund etabliert wurde und dann bestimmte Tiere, welche besonders für bestimmte Aufgaben geeignet waren, gezielt miteinander verpaart wurden. In der Hundezucht entscheidet oft ausschließlich der Mensch, welche Exemplare der Rasse sich vermehren können. Damit hängt die Evolution der Rassen heute ausschließlich vom Mensch ab. War der Rassebegriff früher oft direkt an eine spezifische Aufgabe gebunden, so geben die heutigen Standards vor allem Körperbau und äußere Merkmale teilweise in genauesten Details vor. Verhalten spielt hier jedoch auch eine große Rolle.

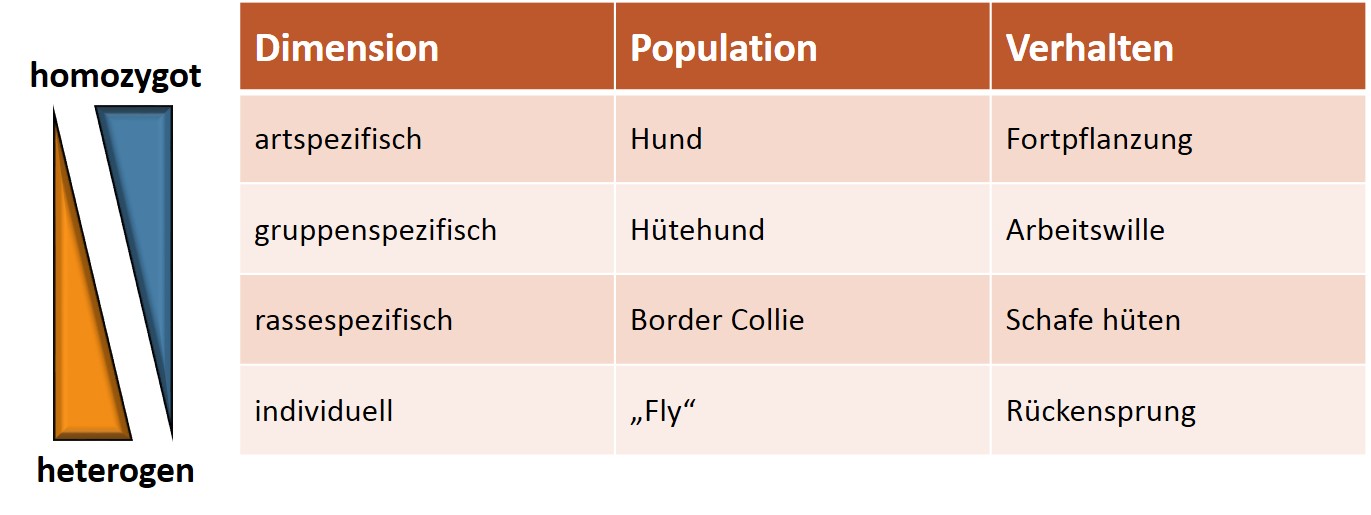

Die Dimensionen des Verhaltens lassen sich beim Hund in folgende Ebenen gliedern: artspezifisch, gruppenspezifisch, rassespezifisch, individuell.

Grundsätzlich gilt, dass Verhaltensweisen in den höheren Ebenen (artspezifisch, gruppenspezifisch) stärker genetisch festgelegt sind und weniger durch Erlerntes beeinflusst werden.

Diagramm/Tabelle: Ch. Beitzinger

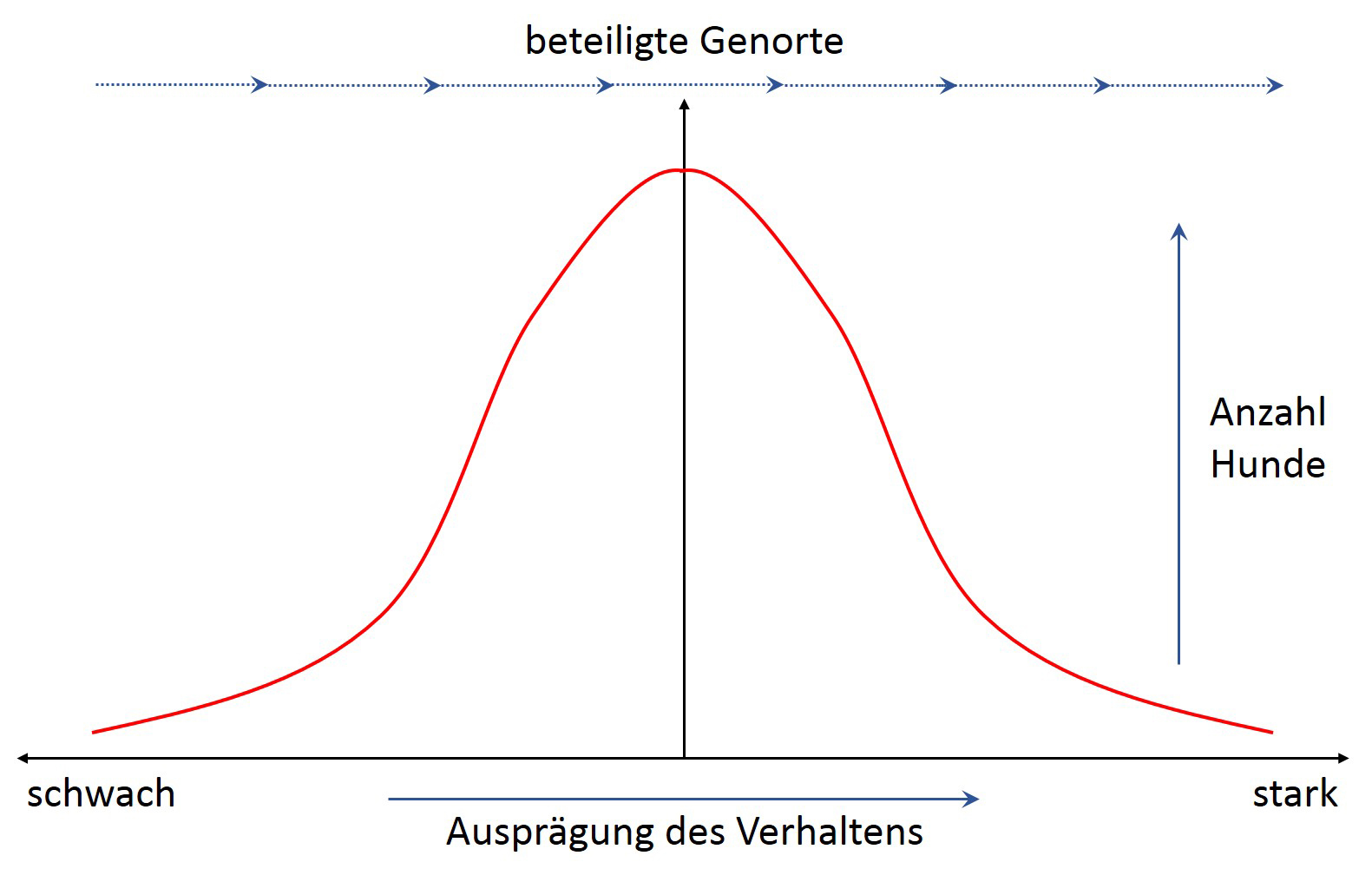

Diagramm/Tabelle: Ch. BeitzingerInteressant für die Zucht ist vor allem das rassespezifische Verhalten. Neben einer klaren körperlichen und mentalen Grundvoraussetzung, welche über den Rassestandard und die verfügbaren Tiere einer Rasse vorgegeben ist, spielen hier grundsätzliche Verhaltensweisen eine entscheidende Rolle, welche eng an den „Verwendungszweck“ einer Rasse geknüpft sind. Beispiele sind der „Arbeitswille“ der Hütehunde, aber auch der „Jagdtrieb“ oder das „Stöbern“ sowie das „Anzeigen“ von Jagdhunden. Diese Verhaltensweisen wurden über eine lange Zeit durch den Menschen stark selektioniert und sind somit in den Rassen genetisch festgelegt. Dennoch unterscheiden sie sich in der individuellen Ausprägung beim einzelnen Tier. Diese Stärke in der Ausprägung eines Verhaltens ist dadurch zu erklären, dass immer eine gewisse Anzahl von Genen als Grundlage für ein Verhalten betrachtet werden muss. Man spricht von polygenem Verhalten, welches sich aus einem Mix an Genen zusammensetzt, die sich gegenseitig in der Wirkung verstärken oder abschwächen. Für das einzelne Tier bedeutet das, dass es ein Verhalten nur dann exzessiv zeigt, wenn die meisten dieser Gene ihm dies ermöglichen. Die Ausprägung eines Verhaltens über die Rasse gesehen ist somit bei dem Großteil der Tiere im Mittel, während immer wieder einzelne Hunde auftreten, die das Verhalten nur schwach oder in extremer Weise zeigen.

Diagramm: Ch. Beitzinger

Diagramm: Ch. BeitzingerIn der Ausbildung eines Hundes muss dem natürlich entsprechend Rechnung getragen werden.

Der Serotoninlevel ermöglicht Aussagen über Temperament

Im Verhalten sowie in der Hundezucht spielt das Temperament eine wichtige Rolle. Daher wird dies häufig als Beispiel für vererbtes Verhalten untersucht. Man geht dabei von fünf Bausteinen aus, aus denen sich das Temperament zusammensetzt: Mut (ängstlich/unerschrocken), Sozialisierung (gesellig/Einzelgänger), Aktivität (aktiv/ruhig), Spieltrieb (verspielt/gesetzt), Aggressivität (aggressiv/defensiv).

Diese Grundbausteine vererben sich weitestgehend unabhängig voneinander und lassen sich daher in allen Ausprägungsstufen frei kombinieren. Ein direkter Zusammenhang, der sich auch physiologisch nachweisen lässt, ist jedoch zwischen Mut und Aggressivität gegeben. Häufig zeigen ängstliche Tiere gleichzeitig eine erhöhte Aggressivität. Obwohl bei ängstlichen Tieren auch eine gleichzeitige defensive Haltung sinnvoll erscheint, ist dies seltener der Fall. Physiologisch sind für beide Grundverhaltensarten dieselben Hormone verantwortlich. Noradrenalin und Adrenalin als Stresshormone versetzen das Tier in einen höheren „Awareness“-Level. Das bedeutet, dass es schneller und heftiger auf Situationen reagiert. Bei ängstlich-aggressiven Tieren zeigt sich, dass der Adrenalingehalt auch im Ruhezustand gegenüber dem normalen Level erhöht ist. Dies lässt sich über eine genetisch festgelegte erhöhte Produktion des Hormons erklären. Leider ist die Konzentration der Stresshormone im Ruhezustand gerade bei ängstlichen Tieren nur sehr schwierig außerhalb eines Labors zu bestimmen, da die Situation beim Tierarzt bereits zu einer erhöhten Ausschüttung dieser Hormone führt. Zusätzlich werden Adrenalin und Noradrenalin schnell im Stoffwechsel umgesetzt, was Ergebnisse auch verfälschen kann.

Neue Studien von Laboklin konnten einen Zusammenhang zwischen auffälligem Verhalten und dem Serotonin-Level nachweisen. Dieses Hormon ist der Gegenspieler zum Adrenalin und versetzt das Tier in einen Ruhezustand. Bei ängstlich-aggressiven Tieren ist das Serotoninlevel signifikant niedriger als bei anderen Vergleichstieren. Der Nachweis von Serotonin hat den Vorteil, dass das Hormon insgesamt weniger durch direkte Stresssituationen beeinflusst wird und die Konzentration länger auf einem stabilen Level bleibt. Eine Überprüfung des Serotoninlevels kann somit eine grundsätzliche Aussage zum Verhalten eines Tieres liefern und lässt auch einen indirekten Rückschluss auf die Erblichkeit des Temperaments zu.

Eine weitere Möglichkeit, erbliches Verhalten zu erfassen, ist über genetische Tests auf Erkrankungen möglich, welche direkt den betroffenen Hund beeinflussen. Wie bereits erklärt, sind zur Ausprägung von Verhalten grundsätzliche körperliche Voraussetzungen nötig. Immer dann, wenn diese Grundlagen krankhaft verändert sind, hat das sofort Auswirkungen auf das Verhalten des Tieres. Als Beispiel für eine direkte Beeinflussung lassen sich hier progressive Erblindungen wie die progressive Retinaatrophie (PRA) anführen. Bei dieser genetisch bedingten Erkrankung sind in verschiedenen Rassen unterschiedliche Genorte dafür verantwortlich, dass ein gradueller Abbau der Netzhaut stattfindet. Betroffene Tiere erblinden somit schrittweise ab dem dritten Lebensjahr. Je nach Ausprägung der Erkrankung ist eine Nachtblindheit das erste erkennbare Symptom. Somit werden Hunde in der Nacht durch die schwächere optische Wahrnehmung Verhaltensweisen zeigen, welche der Situation angepasst sind. Der Hund wird sich mehr und mehr auf den Geruchs- und Gehörsinn verlassen. Verstärktes „Schnüffeln“ und „Schnuppern“ sowie erhöhtes „Ohrenspiel“, um Geräusche und deren Richtung einzuordnen, wären typisch.

Genetische Tests ermöglichen es, frühzeitig Risiken für solche gravierenden Krankheiten zu erkennen und züchterisch zu vermeiden, dass betroffene Tiere auftreten. Auch bevor man eine aufwendige und teure Ausbildung eines Hundes beginnt, könnte man die rassespezifischen genetischen Prädispositionen ausschließen, die einen Einsatz des Tieres ab einem bestimmten Alter beeinflussen oder verhindern.

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die evolutionäre Entwicklung des „modernen“ Hundes über lange Zeit stark durch den Menschen mitbestimmt worden. Doch nicht nur die Entwicklung der Rassen, auch das Verhalten eines einzelnen Tieres hängt stark von den Menschen ab, zu denen es Kontakt hat. Der Hund gilt nicht umsonst als engster Vertrauter des Menschen, denn bis auf wenige Ausnahmen wächst ein Hund heutzutage nur in direktem Kontakt mit Menschen auf. Das natürliche Verhalten wird somit von Anfang an stark über diesen artfremden Kontakt mitgeprägt. Das ist auch immer dann zu beachten, wenn man sich Gedanken zum Einfluss von Genetik auf das Verhalten macht. Als Beispiel dient hier das Aussehen eines Hundes und insbesondere die Fellfarbe. Es sind viele verschiedene Genorte bekannt, die die Fellfarbe des Hundes festlegen, und viele Züchter schwören darauf, dass bestimmte Farben mit bestimmten Charakteren bei ihren Tieren einhergehen. Auch wenn es molekularbiologisch gesehen keinerlei Beweis oder Verdacht gibt, der diese Theorie stützt, kann man nicht abstreiten, dass ein Zusammenhang zwischen Farbe und Verhalten möglich scheint. In diesem Fall zeigt sich, wie intensiv der Mensch das Verhalten der Tiere beeinflusst. Betrachten wir dazu das folgende Bild mit der Frage, welcher der Hunde freundlicher oder bedrohlicher wirkt.

Foto: Iris Doktor und Dr. Anna Laukner

Foto: Iris Doktor und Dr. Anna Laukner  Foto: Iris Doktor und Dr. Anna Laukner

Foto: Iris Doktor und Dr. Anna Laukner Die Erfahrung zeigt, dass nahezu jeder die dunkel gefärbten Tiere als „bedrohlicher“ und die hellen als „freundlich“ einschätzt. Obwohl wir nichts über die Tiere wissen, wird sich unser Verhalten bei Kontakt mit ihnen diesem Vorurteil anpassen. Damit steht in logischer Abfolge fest, dass auch das Verhalten dieser Hunde, die auf uns reagieren, anders geprägt wird und indirekt also auch von ihrer Färbung abhängt, ohne dass es dafür eine direkte biologische Grundlage aus der Genetik gibt.

Dieses Beispiel verdeutlicht auch noch einmal, wie schwierig es ist, bei einem Tier wie dem Hund Verhaltensweisen klar auf eine genetische Ursache zurückzuführen und fair beziehungsweise richtig zu beurteilen, ob dieses Verhalten angeboren oder erlernt ist.

Uns alle erwarten auf diesem Gebiet in Zukunft noch viele spannende Erkenntnisse.

Vielen Dank an Frau Iris Doktor und Frau Dr. Anna Laukner für die Freigabe der verwendeten Bilder.